みなさんこんにちは!メニューブックの達人です。

今回のブログはメニューブックの達人でできるメニューブックの中身、

メニューブックの達人webサイトでは「メニューブック対応用紙印刷」と呼ばれている商品の綴じ方を

ハードブックでよく見られるものを中心に紹介していこうと思います。

はじめに

メニューブックの達人で取り扱っているハードブックで

よく見られるものを中心に、と前置きをしました。

ハードブックというのは

・箔押しメニューブック

・名入れメニューブック

・全面オリジナルメニューブック

・クロス全面の印刷メニューブック

のような、芯材が入った表紙板を持つ物を指します。

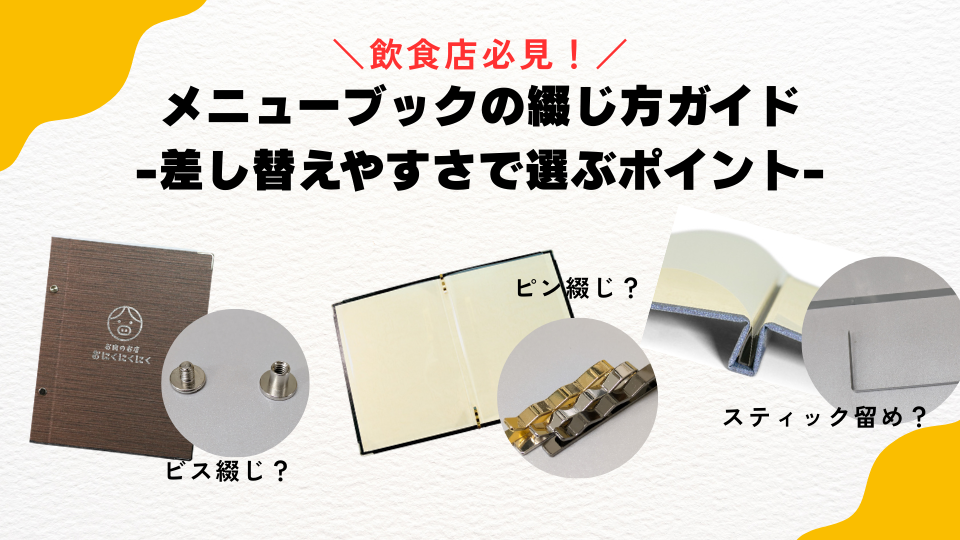

こちらでよく見られる、ビス綴じ、ピン綴じ、スティック留めを紹介していこうと思います。

余談ではありますが、メニューブックの達人では

ハードブックとメニューブック対応用紙印刷をセットでご購入いただくと

対応用紙が10%OFFのお値段でお求めいただけます。

各綴じ方のメリット・デメリットを解説!

差し替え簡単!【ビス綴じ】

表紙と中身に穴を開け、組みねじで留めるものです。

メリット

この綴じ方の良いところは

差し替えが簡単に行えるという点です。

ドライバーがあればお店の方でも差し替え、綴じ直しが可能となります。

また、ビスの長さによって綴じる枚数を増減やせることもメリットの一つと言えます。

ページ数が増えたり減ったりしたとしてもビスの長さを変えれば、

中身の厚さ分をしっかり留めることができます。

あまり分厚いと開きづらさの問題は出てきますが

極端なことを言えば厚みが1㎝を超えるようなメニューでも

その長さに見合うねじがあれば留められます。

(組みねじの最小の長さより厚みが薄くなってしまう場合は、ねじの長さが余ってしまう場合はありますが…)

デメリット

デメリットをあげるとすれば、当たり前のことにはなりますが

ねじの組み合わせのどちらかでも無くしてしまうと綴じることができなくなります。

また、新たにページを追加したい、というときは用紙に穴を開ける必要があります。

選べるカラー(金・銀・黒)が一押し!【ピン綴じ】

メニューブックの達人の二つ折りメニューブックの主な綴じ方がピン留めになります。

画像にあるクリップのような形状で中身を押さえつけて綴じます。

メリット

こちらもクリップで留めてあるものなので、差し替え・追加が楽々行えます。

それだけでしたらビス留めと差がありませんが、

ピン留めの良いところは、ピンの口を開けるだけで綴じられるので道具がいらない点と

ピンがはまっている分、背表紙が直接机に触れることが少なくなり、擦り切れ防止になる点です。

メニューブックの達人では3色から選べますので、

メニューブックやお店の雰囲気に合わせて色を変えられることも良い点だと思います。

デメリット

さて一長一短の短の部分ですが、画像のように形状がクリップ状のものとなります。

なのであまり中身を詰めすぎるとクリップの口が開いてしまい、

ページを減らしたくなった時に中身がうまく留まらない、なんてことが起こりえます。

また、ビスと違って綴じることのできる枚数にも制限があります。

あまり量が多いと口が開きすぎてしまい、うまく留めることができないためです。

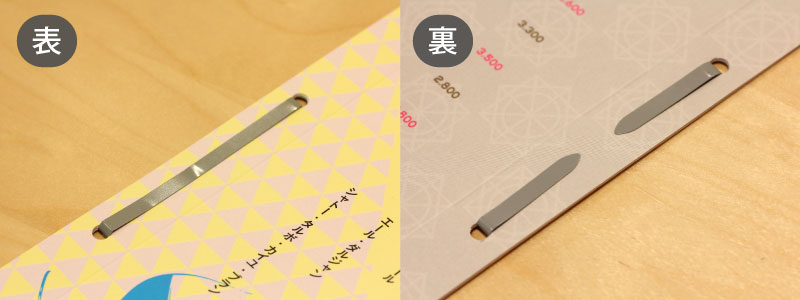

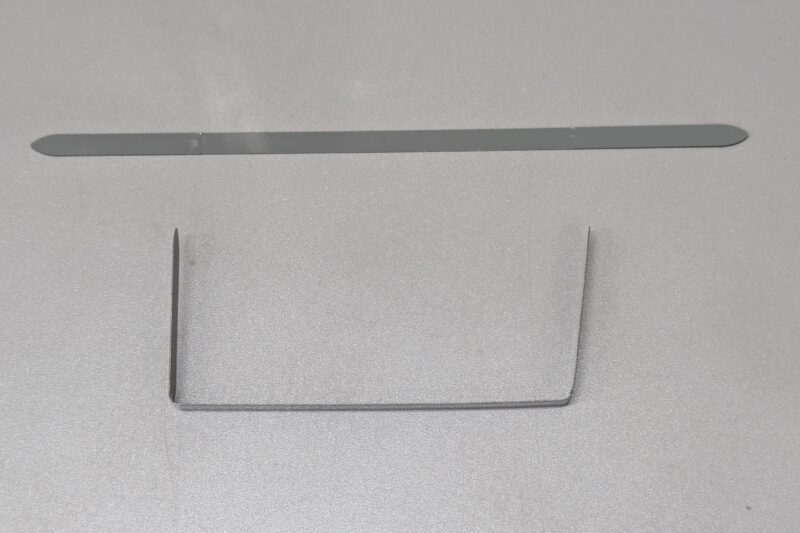

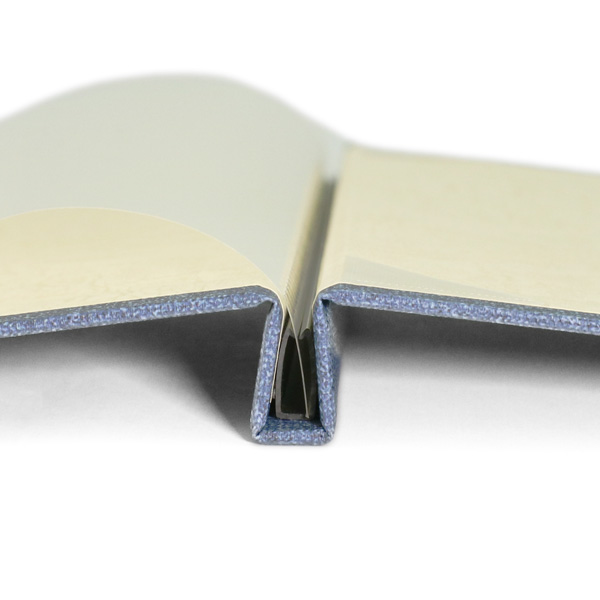

自作のページもらくらく追加!【スティック留め】

主にレール綴じのメニューの中身に使用されます。

メニューブックの達人サイトの既製品メニューブックの中にあるスライド式にも使えます。

金具で綴じ、金具の厚さで不意なレールからの飛び出しを防ぎます。

メリット

良い点はこちらも差し替えが大変簡単なことです。

レール式(スライド式)も中身の取り出しが簡単で、道具も必要ありません。

こちらもビスと同じで金具をつける穴を中身に開ける必要はあります。しかしこちらは穴の間隔が80mmと決まっていまして、これは市販によくある穴開けパンチで開けられる間隔になります。自分で買った紙でページを追加したい! なんて時でも追加が簡単にできます。

デメリット

ただこちらも金具で留められる以上の枚数は綴じられない上、

セットする表紙のレールの幅でも綴じられる枚数に制限があります。

【番外編】ほかにもこんな綴じ方も

上記で紹介したほかにも

ホチキス留め、バインダー、カシメ留め、既製品の方に見られる紐綴じなどもあります。

バインダー、紐綴じは中身に穴を開ける必要があります。

ホチキス留めは、ご家庭にあるホチキスでも可能でイメージもしやすいかと思います。

レール式(スライド式)のメニューブックに綴じる際はホチキスの針のふくらみが、

レールからの飛び出しを防いでくれます。

(メニューブックの達人ではホチキス留めをご希望の場合、「ご連絡事項」欄にご記入いただくことで選択していただけます)

メニューブックの達人にあるカシメ綴じパウチメニューブックは

中面の差し替えはできませんが、プラスチック製のカシメのため

軽く、また処分も容易なものとなっております。

まとめ

メニューブックの達人で取り扱っている綴じ方を紹介させていただきました。

メニューを作る際は、差し替えの頻度やそれに伴う作業、その作業をご自身でやるのか人に頼むのか、お店の雰囲気に合う見た目など、考えることが多くあるかと思います。

今回のブログがその考えの一助になっていれば幸いです。

◆以下のページは、写真で分かる綴じ方の詳細ページです。ぜひこちらもご参考にしてみてください。

≫綴じ方一覧

\★最後に★/

最新の情報はSNSでも発信中!ぜひチェックしてみてください☑

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/menubook_tatsujin

◆公式X(旧twitter):https://twitter.com/menubook_t

◆公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@menubook_t

コメント